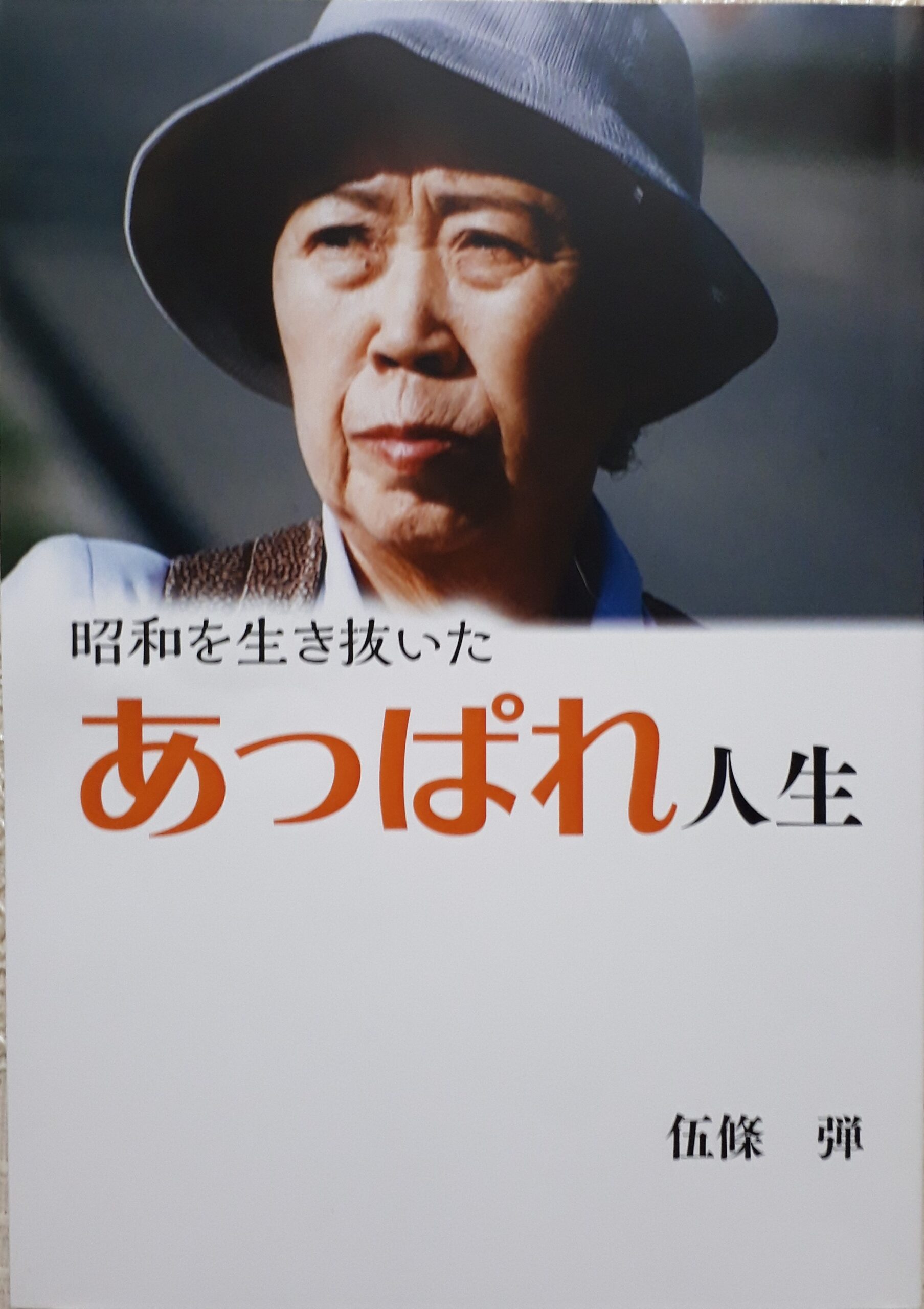

昭和を生き抜いたあっぱれ人生 伍條 弾

カチューシャかわいや 別れのつらさ

つらい別れの 涙のひまに

風は野を吹く 日はくれる

カチューシャかわいや 別れのつらさ

ひろい野原を とぼとぼと

独り出ていく あすの旅

大正3年に生まれたこの曲は、中山晋平のデビュー作で昭和の始めまで松井須磨子によって広く歌われ、日本中の皆が口ずさんだ大ヒットした曲の3番・5番である。

1926年大正15年12月25日、大正天皇が47歳で葉山御用邸にて崩御される。

新聞各社は一斉に新元号を「光文」と報じるも、昼の政府発表で第二候補の「昭和」と正式に改められた。

一九二四年当時、前年に起きた関東大震災の復興のさなかにあった。

南関東直下型マグニチュード7・9は首都東京市、茨城、千葉、神奈川、静岡、山梨の各県に甚大な被害を与え、家屋倒壊による火災での焼死という痛ましい出来事で10万人以上の命が奪われ、まさに辺り一面焼け野原。

食糧の流通、道路の整備、住宅建設などなど、インフラ整備復興の真っ最中であった。

そんな翌年元旦、岐阜県揖斐郡久瀬村で生を受けた一人の女の子、名を杉本初尾と付けられた。

(久瀬村という地名は、平成17年に揖斐川町として統合された)

岐阜県の北西部に位置するそこは、富山県と岐阜県を流れる冠山を水源とした水量豊富な一級河川揖斐川が、国道303号線に沿って120キロメートルに渡り流れており、そのほぼ中流域に当たるのがその地である。

周りは山々に囲まれ、遠く南西部には「伊吹山」近くに「揖斐狭」や「夜叉ヶ池」等々自然にあふれた田舎村であった。

現在では、2008年に完成した徳山ダムが観光地として脚光を浴びている)

杉本家は祖父治右衛門を家長に、祖母みと、父治市、母ふさゑの4人家族。その赤ん坊は待望の子初尾誕生である。

一家は治右衛門の所有する小さな山で炭焼きをして生計を立てていた。

国道と山間に挟まれた「猫の額」程の小さな畑に、家族が食べるだけの野菜を作り、炭焼きで生計を立て、父治市は近隣の村々を回り、田舎歌舞伎の創作・指導を行い、自らも舞台で演じる一座を率いていたのだった。

その後2人の間には長男、力(昭和2年3月25日)、次女つむゑ(昭和3年10月5日)、次男頼雄(昭和8年3月5日)、次女静(昭和9年11月19日)と子宝に恵まれた。

旅役者デビュー

初尾が2歳の誕生日を迎えた元旦。家族全員でお雑煮を食べていたその時

父ちゃんが

「お前も芝居に出てみるか?」

「歌舞伎」や「巡業」の意味すら分からぬまま

「父ちゃんといつも一緒なら、いいよ」

一月四日の朝、さっそく父の巡業にお供をすることになり、荷車の後ろにちょこんと座り、ガタガタ道に揺られ、足をぶらぶらさせながら、母の作った握り飯をほうばりながら、長い道中知らない町へ行けることをも楽しんでいた。

ようやくたどり着いたそこは、ムシロで作られた上演会場の入り。

楽屋の小さな鏡の前に座らされ、顔じゅうに白粉塗を塗られ、口の先だけ真っ赤な紅をほどこされ、赤い着物(べべ)に紙で作った鬘を被り、いざ舞台へ。

「とーとーさーまー

かーかーさーまー」

と発する様はたどたどしくも可愛らしく、大いにお客さんから喝さいを受け、おひねりが舞台一杯に投げ込まれたのである。

それを拾い集め袂に入れる様もまた愛くるしく、舞台を重ねるごとに役者魂!が目覚めたのか、座の看板娘にもなり立派な座員になっていた。

幼い彼女には舞台で演じた後のおひねり(中身は一銭、二銭を紙に摘み包み)がうれしく、家に帰ると

「母ちゃん、今日もおひねりぎょうさんもろたよ」

そう報告し、

「そりゃーよかったのー」

と褒めてもらうのが嬉しくて、無邪気に芝居の短いセリフを何度も何度も一所懸命諳んじる毎日であった。

そんな日が続き、長いセリフもこなせる6歳になっていた。

家に居る時は。弟妹の面倒をよくみる姉ちゃんで、夏になると揖斐川でいつも泳ぎ遊んだものだった。

そこは流れも速く、水深は深い所で3メートルをゆうに超えるところもあり、飛び込むには格好の岩場が至る所にあり、頭から「ザブーン」と飛び込んで、岸から対岸まで、まるで河童のごとく「スイスイ」泳いだものである。

悲しい別れ

昭和7年、初尾が小学四年生の11月22日、祖父治右衛門が81歳、老衰で亡くなる。

昭和10年1月22日、彼女が学校から帰ると祖母みとが、茶の間の炬燵で転寝をしているとばかり見えた。

「ばあちゃん ただいまぁー」

と元気よく声をかけるも、いつもの返事がない。

「ばあちゃん ばぁちゃん」

居間の炬燵に伏している祖母の肩をゆすってみるも返事をしない。

「力、母ちゃんを呼んで来さらんか、畑に

おるけん」

と弟力に母を呼びに行かせ、何度も祖母に声を掛け続ける。

幾ら呼んでも返事がないので不安になり、やがて一人泣きじゃくる彼女。

漸く母と力が帰って来る頃、祖母の身体は次第に冷たくなっていた。

「ばぁちゃん 死んじゃったんよ!」

と母が姉弟に告げると、部屋の奥に布団を敷き、祖母を寝かせた後、血相を変えて外へ飛び出して行き、しばらくたって駐在さんとお医者さんを連れて戻ってきた。

医者

「脳溢血だね、苦しんだ様子は無いんよ」

その言葉に母は悲しくも少し安堵感も覚えたのであろう、気丈に葬儀の準備に取り掛かったのである。

それから半年余りの6月17日、まだ夏休みも一か月も先の暑いその日、幼い次男の頼雄が揖斐川で兄弟四人が水遊びをしていた時、足を滑らせ流されてしまった。

「ねーちゃん、にーちゃん」

その声も言葉にならず、小さな体は小枝の様に浮沈みしながら離れていった。

「よりおがー おぼれてもーた!」

「だれか助けてくんろ!」

幼い男の子は激流と共に、どんどん川下へ流されて行く。

普段は水量がさほど多くはなく、流れも緩やかなこの川だが、昨夜までの大雨で水嵩(みずかさ)が増し、流れはいつもより激しくなっていた。

必死に叫ぶ子供達の声に、釣り人や村の大勢の大人たちが駆け付け、500メートル程流された岩間でようやく助けられ、静を背負った力とつむゑ、初尾が駆け付けたときには、若い駐在さんに拠(よ)って人工呼吸の最中であった。

「よりおー がんばれー」

「忌んだら あかんよー」

「駐在さん よりおを助けて!」

姉弟たちは口々に、必死で声をかけつづけた。

しかしその必死の甲斐もなく、その幼い命が消えてしまったのである。

僅か二歳の短い生涯であった。

三人の姉弟は、大声で泣きながら父と母が働く炭焼き小屋へ走って行ったのである。

両親が子供達と川へ辿り着き、ぐったりとなった頼雄を父が背負い、嗚咽を堪えて玄関に入り、母はずぶ濡れの身体をそっと土間に寝かせたのである。

「自分がついていながら、こんな事になってしもった」

幼心に初尾は酷く責任を感じ、溢れる涙を必死で堪え

「姉ちゃんのせいだ!」

「頼雄!ごめんね 頼雄!ごめんね!」

それから弟頼雄の49日も終わらぬ7月8日、

この家族に悲劇がまっていた。

母ふさゑが一人で山に炭焼きをしに行き、崖で足を滑らせ谷に転落。

その日の夕方、学校から帰った初尾と力は、母の仕事する山の炭焼き場へ迎えに行くもその姿は無く、二人は声を涸らして母を呼び、辺りを探し回る。

「かぁちゃーん かぁちゃーん どこにいなさる」

林を抜けた一角に、ふと足を止めて見ると、今にも滑り落ちそうな崖の端に来ていた。

初尾は持っていた提灯の蝋燭に火を点け、その崖の下を照らして見ると、何やら人影が見えたのである。

慌ててそばの木の蔓を伝いながら下へ降りて行き、提灯をかがす。

そこには頭から大量の血を流し横たわっている母の姿。

二人は駆け寄り

「かあちゃん かあちゃん」

「返事しさらん 目開けせー・・・」

しかし既に母の命は事尽きていたのであった。

「力、父ちゃんを迎えに行って来るから、一人で母ちゃんの傍で待っておれるかのー」

と尋ねるも、弟は激しく泣きじゃくりながら、一度小さくうなずいたので、彼女は提灯も持たずに一目散に家に向かって走り出して行ったのだった。

程なく家に着くなり

「父ちゃん 母ちゃんが崖から落っちんで、忌んでもうた!」

それを聞くなり、父の顔は薄暗いランプの淡い光に照らされて、青白く硬直したように映し出され、唇は微かに震えている様に見えた。

父は無言で末子の静を背負い、つむゑの手を引き提灯に火を灯し、駆け出すように山を登って行ったのである。

そこには泣きじゃくる力と、既に帰らぬ妻が横たわっていたのである。

子供達は母の亡骸に縋り付き、声も枯れんばかりに泣きすがる中、1歳になったばかりの静は何が起こったのか、全く理解できないままに、姉たちの泣く声につられ、ひときわ大声を上げるばかりであった。

「もっと早く、迎えに来て居たら、母ちゃんは忌んでなかったんだ!

「ねーちゃんのせいだ!」

「わちのせいだ!」

弟頼雄の時と同様に、初尾はまたも自分を責め、

ひと際大声で泣かずにはいられなかった。

「もう泣かなんとね、あかすかー 母ちゃんと一緒に家に帰るとよ」

悲しい別れ

昭和7年、初尾が小学四年生の11月22日、祖父治右衛門が81歳、老衰で亡くなる。

昭和10年1月22日、彼女が学校から帰ると祖母みとが、茶の間の炬燵で転寝をしているとばかり見えた。

「ばあちゃん ただいまぁー」

と元気よく声をかけるも、いつもの返事がない。

「ばあちゃん ばぁちゃん」

居間の炬燵に伏している祖母の肩をゆすってみるも返事をしない。

「力、母ちゃんを呼んで来さらんか、畑に

おるけん」

と弟力に母を呼びに行かせ、何度も祖母に声を掛け続ける。

幾ら呼んでも返事がないので不安になり、やがて一人泣きじゃくる彼女。

漸く母と力が帰って来る頃、祖母の身体は次第に冷たくなっていた。

「ばぁちゃん 死んじゃったんよ!」

と母が姉弟に告げると、部屋の奥に布団を敷き、祖母を寝かせた後、血相を変えて外へ飛び出して行き、しばらくたって駐在さんとお医者さんを連れて戻ってきた。

医者

「脳溢血だね、苦しんだ様子は無いんよ」

その言葉に母は悲しくも少し安堵感も覚えたのであろう、気丈に葬儀の準備に取り掛かったのである。

それから半年余りの6月17日、まだ夏休みも一か月も先の暑いその日、幼い次男の頼雄が揖斐川で兄弟4人が水遊びをしていた時、足を滑らせ流されてしまった。

「ねーちゃん、にーちゃん」

その声も言葉にならず、小さな体は小枝の様に浮沈みしながら離れていった。

「よりおがー おぼれてもーた!」

「だれか助けてくんろ!」

幼い男の子は激流と共に、どんどん川下へ流されて行く。

普段は水量がさほど多くはなく、流れも緩やかなこの川だが、昨夜までの大雨で水嵩(みずかさ)が増し、流れはいつもより激しくなっていた。

必死に叫ぶ子供達の声に、釣り人や村の大勢の大人たちが駆け付け、500メートル程流された岩間でようやく助けられ、静を背負った力とつむゑ、初尾が駆け付けたときには、若い駐在さんに拠(よ)って人工呼吸の最中であった。

「よりおー がんばれー」

「忌んだら あかんよー」

「駐在さん よりおを助けて!」

姉弟たちは口々に、必死で声をかけつづけた。

しかしその必死の甲斐もなく、その幼い命が消えてしまったのである。

僅か二歳の短い生涯であった。

三人の姉弟は、大声で泣きながら父と母が働く炭焼き小屋へ走って行ったのである。

両親が子供達と川へ辿り着き、ぐったりとなった頼雄を父が背負い、嗚咽を堪えて玄関に入り、母はずぶ濡れの身体をそっと土間に寝かせたのである。

「自分がついていながら、こんな事になってしもった」

幼心に初尾は酷く責任を感じ、溢れる涙を必死で堪え

「姉ちゃんのせいだ!」

「頼雄!ごめんね 頼雄!ごめんね!」

それから弟頼雄の49日も終わらぬ7月8日、

この家族に悲劇がまっていた。

母ふさゑが一人で山に炭焼きをしに行き、崖で足を滑らせ谷に転落。

その日の夕方、学校から帰った初尾と力は、母の仕事する山の炭焼き場へ迎えに行くもその姿は無く、二人は声を涸らして母を呼び、辺りを探し回る。

「かぁちゃーん かぁちゃーん どこにいなさる」

林を抜けた一角に、ふと足を止めて見ると、今にも滑り落ちそうな崖の端に来ていた。

初尾は持っていた提灯の蝋燭に火を点け、その崖の下を照らして見ると、何やら人影が見えたのである。

慌ててそばの木の蔓を伝いながら下へ降りて行き、提灯をかがす。

そこには頭から大量の血を流し横たわっている母の姿。

二人は駆け寄り

「かあちゃん かあちゃん」

「返事しさらん 目開けせー・・・」

しかし既に母の命は事尽きていたのであった。

「力、父ちゃんを迎えに行って来るから、一人で母ちゃんの傍で待っておれるかのー」

と尋ねるも、弟は激しく泣きじゃくりながら、一度小さくうなずいたので、彼女は提灯も持たずに一目散に家に向かって走り出して行ったのだった。

程なく家に着くなり

「父ちゃん 母ちゃんが崖から落っちんで、忌んでもうた!」

それを聞くなり、父の顔は薄暗いランプの淡い光に照らされて、青白く硬直したように映し出され、唇は微かに震えている様に見えた。

父は無言で末子の静を背負い、つむゑの手を引き提灯に火を灯し、駆け出すように山を登って行ったのである。

そこには泣きじゃくる力と、既に帰らぬ妻が横たわっていたのである。

子供達は母の亡骸に縋り付き、声も枯れんばかりに泣きすがる中、一歳になったばかりの静は何が起こったのか、全く理解できないままに、姉たちの泣く声につられ、ひときわ大声を上げるばかりであった。

「もっと早く、迎えに来て居たら、母ちゃんは忌んでなかったんだ!

「ねーちゃんのせいだ!」

「わちのせいだ!」

弟頼雄の時と同様に、初尾はまたも自分を責め、

ひと際大声で泣かずにはいられなかった。

「もう泣かなんとね、あかすかー 母ちゃんと一緒に家に帰るとよ」

治市はそう言うのが精一杯。

重く冷たくなった妻を背負い、つむゑの手を握り、力は静を背負い、初尾は母にすがりながら涙を必死にこらえつつ、四つの影が月明かりに照らされた影が、長くそしてゆっくりと家路に向かって行った。

布団に寝かされた母をすがり囲むように、四人の子供たちは声の枯れるまで泣き続け、次第に一人また一人と泣きつかれて眠っていったのだった。

享年三十二歳であった。

こんな悲劇が立て続き起こるとは誰が予測できたろうか。

阿弥陀様が与えた試練であれば、あまりにも理不尽で過酷な半年の出来事である。

おっぱいおくれ!

葬儀を終えたその日から、初尾は乳飲み子静を背負い村の一軒一軒を回り

「誰か妹に乳を飲ませてくれんかのー」

「どなたさんか静かにオッパイを分けてくれんかのー」

学校にも静を背負いながら机に向かう日々が続いていた。

「何か臭い」

一人の男の子の一言に、クラスの皆が

「臭い、ウンチ臭い」

やがて静が大声で泣き出すと、授業どころではなくなり、教室中騒然とする中、先生が「杉本、廊下でオシメ変えて来なさい」

初尾は泣き止まない妹を背負ったまま、おむつの詰めた風呂敷を胸に抱き、涙を堪えて席を立ち、廊下へ向かって歩き始め、ふと立ち止まりクラスの皆を振り返った時、その目は冷ややかでもあり、うすわらい顔が自分たちを突き刺す様にも感じて、その片隅に身を屈めると、大粒の涙が両の目から溢れ出し、その廊下の床はみるみる濡れて行ったのである。

「母ちゃん・・・!」

父の再婚と弟誕生

暫く経ったある日の事、父治一が

「今日からお前たちの新しい母ちゃんになる人なんよ」

そう言って一人の若い女性を玄関から招き入れたのである。

名前をふじ江と紹介され、彼女は小さく頭を下げたのだった、

まだ母の死後幾日も経っていない、悲しみも癒えぬ四人の子供たちにとっては、心は複雑も初尾にとっては、家事と妹のおっぱい世話から解放される安堵の気持ちもあり、歓迎せずにはいられなかったのであろうが、

彼女は その人を「母ちゃん」とはその後一度も呼ぶ事は無かった。

しかし特に末娘静には、毎日オッパイを飲ませてくれる事が嬉しかったようだった。